Membahas identifikasi minyak bumi tidak dapat lepas dari bahasan teori pembentukan minyak bumi dan kondisi pembentukannya yang membuat suatu minyak bumi menjadi spesifik dan tidak sama antara suatu minyak bumi dengan minyak bumi lainnya. Karena saya adalah seorang chemist, maka pendekatan yang saya lakukan lebih banyak kepada aspek kimianya daripada dari aspek geologi. Pemahaman tentang proses pembentukan minyak bumi akan diperlukan

sebagai bahan pertimbangan untuk menginterpretasikan hasil identifikasi. Ada banyak hipotesa tentang terbentuknya minyak bumi yang dikemukakan oleh para ahli, beberapa diantaranya adalah :

1. Teori Biogenesis (Organik)

Macqiur (Perancis, 1758) merupakan orang yang pertama kali mengemukakan pendapat bahwa minyak bumi berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian M.W. Lamanosow (Rusia, 1763) juga mengemukakan hal yang sama. Pendapat di atas juga didukung oleh sarjana lainnya seperti, New Beery (1859), Engler (1909), Bruk (1936), Bearl (1938) dan Hofer. Mereka menyatakan bahwa: “minyak dan gas bumi berasal dari organisme laut yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu dan membentuk sebuah lapisan dalam perut bumi.

2. Teori Abiogenesis (Anorganik)

Barthelot (1866) mengemukakan bahwa di dalam minyak bumi terdapat logam alkali, yang dalam keadaan bebas dengan temperatur tinggi akan bersentuhan dengan CO2 membentuk asitilena. Kemudian Mandeleyev (1877) mengemukakan bahwa minyak bumi terbentuk akibat adanya pengaruh kerja uap pada karbida-karbida logam dalam bumi. Yang lebih ekstrim lagi adalah pernyataan beberapa ahli yang mengemukakan bahwa minyak bumi mulai terbentuk sejak zaman prasejarah, jauh sebelum bumi terbentuk dan bersamaan dengan proses terbentuknya bumi. Pernyataan tersebut berdasarkan fakta ditemukannya material hidrokarbon dalam beberapa batuan meteor dan di atmosfir beberapa planet lain .

Dari sekian banyak hipotesa tersebut yang sering dikemukakan adalah Teori Biogenesis, karena lebih bisa. Teori pembentukan minyak bumi terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi dan teknik analisis minyak bumi, sampai kemudian pada tahun 1984 G. D. Hobson dalam tulisannya yang berjudul The Occurrence and Origin of Oil and Gas menyatakan bahwa : “The type of oil is dependent on the position in the depositional basin, and that the oils become lighter in going basinward in any horizon. It certainly seems likely that the depositional environment would determine the type of oil formed and could exert an influence on the character of the oil for a long time, even thought there is evolution”.

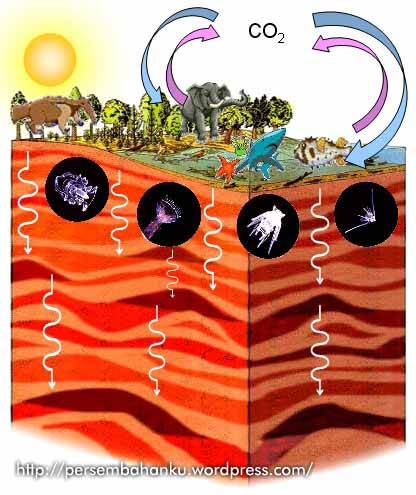

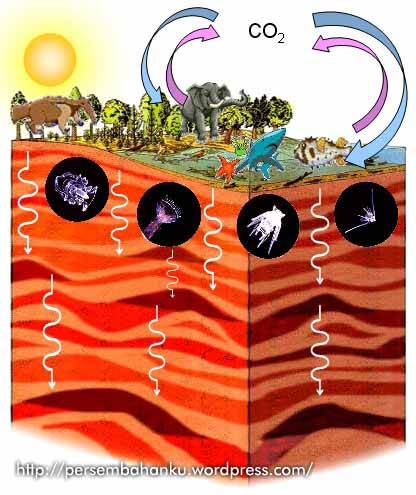

Berdasarkan teori Biogenesis, minyak bumi terbentuk karena adanya kebocoran kecil yang permanen dalam siklus karbon. Siklus karbon ini terjadi antara atmosfir dengan permukaan bumi, yang digambarkan dengan dua panah dengan arah yang berlawanan, dimana karbon diangkut dalam bentuk karbon dioksida (CO2). Pada arah pertama, karbon dioksida di atmosfir berasimilasi, artinya CO2 diekstrak dari atmosfir oleh organisme fotosintetik darat dan laut. Pada arah yang kedua CO2 dibebaskan kembali ke atmosfir melalui respirasi makhluk hidup (tumbuhan, hewan dan mikroorganisme).

Dalam proses ini, terjadi kebocoran kecil yang memungkinkan satu bagian kecil karbon yang tidak dibebaskan kembali ke atmosfir dalam bentuk CO2, tetapi mengalami transformasi yang akhir-nya menjadi fosil yang dapat terbakar. Bahan bakar fosil ini jumlahnya hanya kecil sekali. Bahan organik yang mengalami oksidasi selama pemendaman. Akibatnya, bagian utama dari karbon organik dalam bentuk karbonat menjadi sangat kecil jumlahnya dalam batuan sedimen.

Pada mulanya senyawa tersebut (seperti karbohidrat, protein dan lemak) diproduksi oleh makhluk hidup sesuai dengan kebutuhannya, seperti untuk mempertahankan diri, untuk berkembang biak atau sebagai komponen fisik dan makhluk hidup itu. Komponen yang dimaksud dapat berupa konstituen sel, membran, pigmen, lemak, gula atau protein dari tumbuh-tumbuhan, cendawan, jamur, protozoa, bakteri, invertebrata ataupun binatang berdarah dingin dan panas, sehingga dapat ditemukan di udara, pada permukaan, dalam air atau dalam tanah.

Apabila makhluk hidup tersebut mati, maka 99,9 % senyawa karbon dan makhluk hidup akan kembali mengalami siklus sebagal rantai makanan, sedangkan sisanya 0,1 % senyawa karbon terjebak dalam tanah dan dalam sedimen. Inilah yang merupakan cikal bakal senyawa-senyawa fosil atau dikenal juga sebagai embrio minyak bumi. Embrio ini mengalami perpindahan dan akan menumpuk di salah satu tempat yang kemungkinan menjadi reservoar dan ada yang hanyut bersama aliran air sehingga menumpuk di bawah dasar laut, dan ada juga karena perbedaan tekanan di bawah laut muncul ke permukaan lalu menumpuk di permukaan dan ada pula yang terendapkan di permukaan laut dalam yang arusnya kecil.

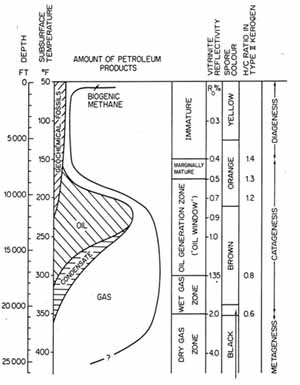

Embrio kecil ini menumpuk dalam kondisi lingkungan lembab, gelap dan berbau tidak sedap di antara mineral-mineral dan sedimen, lalu membentuk molekul besar yang dikenal dengan geopolimer. Senyawa-senyawa organik yang terpendam ini akan tetap dengan karakter masing-masing yang spesifik sesuai dengan bahan dan lingkungan pembentukannya. Selanjutnya senyawa organik ini akan mengalami proses geologi dalam perut bumi. Pertama akan mengalami proses diagenesis, dimana senyawa organik dan makhluk hidup sudah merupakan senyawa mati dan terkubur sampai 600 meter saja di bawah permukaan dan lingkungan bersuhu di bawah 50°C.

Pada kondisi ini senyawa-senyawa organik yang berasal dan makhluk hidup mulai kehilangan gugus beroksigen akibat reaksi dekarboksilasi dan dehidratasi. Semakin dalam pemendaman terjadi, semakin panas lingkungannya, penam-bahan kedalaman 30 - 40 m akan menaik-kan temperatur 1°C. Di kedalaman lebih dan 600 m sampai 3000 m, suhu pemendaman akan berkisar antara 50 - 150 °C, proses geologi kedua yang disebut katagenesis akan berlangsung, maka geopolimer yang terpendam mulal terurai akibat panas bumi.

Komponen-komponen minyak bumi pada proses ini mulai terbentuk dan senyawa–senyawa karakteristik yang berasal dan makhluk hidup tertentu kembali dibebaskan dari molekul. Bila kedalaman terus berlanjut ke arah pusat bumi, temperatur semakin naik, dan jika kedalaman melebihi 3000 m dan suhu di atas 150°C, maka bahan-bahan organik dapat terurai menjadi gas bermolekul kecil, dan proses ini disebut metagenesis.

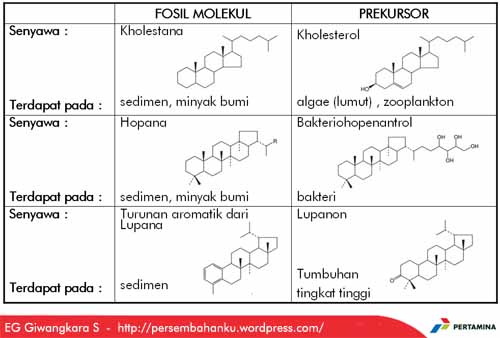

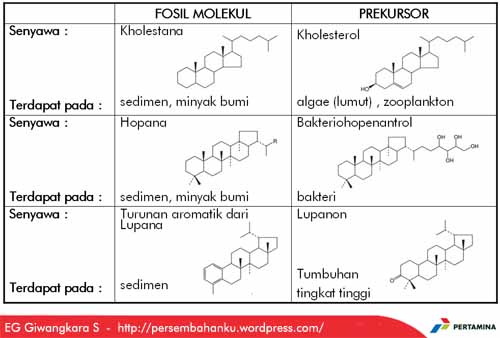

Setelah proses geologi ini dilewati, minyak bumi sudah terbentuk bersama-sama dengan bio-marka. Fosil molekul yang sudah terbentuk ini akan mengalami perpindahan (migrasi) karena kondisi lingkungan atau kerak bumi yang selalu bergerak rata-rata se-jauh 5 cm per tahun, sehingga akan ter-perangkap pada suatu batuan berpori, atau selanjutnya akan bermigrasi membentuk suatu sumur minyak. Apabila dicuplik batuan yang memenjara minyak ini (batuan induk) atau minyak yang terperangkap dalam rongga bu-mi, akan ditemukan fosil senyawa-senyawa organik. Fosil-fosil senyawa inilah yang diten-tukan strukturnya menggunaan be-berapa metoda analisis, sehingga dapat menerangkan asal-usul fosil, bahan pembentuk, migrasi minyak bumi serta hubungan antara suatu minyak bumi dengan minyak bumi lain dan hubungan minyak bumi dengan batuan induk. —

Daftar Pustaka

1. Edgar Winston Spencer, 1977, “Introduction to the Structure of the Earth”, McGraw-Hill, Inc., New York.

2. George Douglas Hobson, 1984, “The Occurrence and Origin of Oil and Gas”, Fifth Edition, Proceedings of Modern Petroleum Technology, Institute of Petroleum, Great Britain.

3. Peters, K. E., and M. Moldowan, 1993, “The Biomarker Guide for Interpreting Molecular Fossils in Petroleum and Ancient Sediments”, Prentice Hall, New Jersey.

4. Philip, R. P., 1985, “Fossil Fuel Biomarkers. Application and Spectra”, Elsevier, Amsterdam.

Sumber : http://persembahanku.wordpress.com

Umumnya mangrove mempunyai sistem perakaran yang menonjol yang disebut akar nafas (pneumatofor). Sistem perakaran ini merupakan suatu cara adaptasi terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen atau bahkan anaerob.

Umumnya mangrove mempunyai sistem perakaran yang menonjol yang disebut akar nafas (pneumatofor). Sistem perakaran ini merupakan suatu cara adaptasi terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen atau bahkan anaerob.

.jpg)